Oleh :

Hamka Hendra Noer

KATA “preman” memiliki sejarah panjang yang menarik. Menurut ahli linguistik dan sejarahwan, istilah ini berasal dari kata Belanda vrijman, yang berarti “orang bebas” atau “buruh bebas” pada masa kolonial. Vrijman merujuk pada pekerja yang tidak terikat kontrak tertentu dan hidup dengan mengandalkan pekerjaan serabutan.

Namun seiring waktu, istilah ini mengalami penyempitan makna. Dalam konteks Indonesia modern, “preman” merujuk pada individu atau kelompok yang melakukan kekerasan, pemerasan, atau penguasaan wilayah tertentu dengan kekuatan fisik atau intimidasi. Menurut MacMaster (2010), premanisme pun tidak lagi sekadar soal buruh bebas, melainkan identik dengan kriminalitas dan kekuasaan informal yang merugikan masyarakat.

Politik Jatah Preman (2018), sengaja penulis meminjam judul terjemahan buku Ian Douglas Wilson untuk dijadikan kajian. Wilson adalah dosen Murdoch University-Australia, menulis buku; The Politics of Protection Rackets in Post New Order Indonesia. Wilson dengan lugas membeberkan soal kehadiran Hercules, sebagai cermin dari gagalnya negara dalam menjalankan fungsi-fungsi dasarnya, melindungi, mengatur dan menciptakan keadilan.

Fenomena preman terlibat sebagai perantara kekuasaan informal atau menjadi makelar kekuasaan, sesungguhnya telah ada dalam setiap periode orde kekuasaan di Indonesia. Hal ini terjadi akibat wajah demokrasi yang bopeng dan penegakan hukum yang amburadul.

Premanisme adalah manifestasi struktural untuk menjadi jebakan jembatan akibat terputusnya relasi kekuasaan antara rakyat dan negara. Pada akhirnya rakyat tetap saja menjadi objek dari kekerasan dan penegakan hukum abal-abal.

Politik jatah preman, tidak hanya sebagai representasi politik era reformasi, tapi sesungguhnya telah mengakar menjadi budaya politik di Indonesia pasca kemerdekaan.

Fenomena preman, tidak dapat dilihat sematamata gagalnya penegak hukum, tapi menjadi tolok ukur pemimpin negara yang tidak mampu mengintegrasikan kekuasaan negara, sehingga mengakibatkan porak porandanya kekuasaan negara jatuh ke tangan kelompok tanpa legitimasi.

Inilah tragedi dalam kehidupan berbangsa bernegara, ketika preman dijadikan mitra para elite politik, untuk bekerja di “area gelap” dimana otoritas legal tidak mampu menjamahnya, seperti memberangus kegiatan politik praktis kelompok oposisi dan aksi-aksi mahasiswa maupun ormas.

Di negara yang penuh dengan ketidakpastian, kebenaran tergantung siapa yang mengucapkan, keamanan hanya milik para orang kaya, penegak hukum bekerja semata-mata karena mengejar materi, rakyat hanya berharap besok masih bisa makan.

Disinilah kehadiran preman menjadi penawar untuk mengeliminir semua ketidakpastian, tapi semata-mata hanya untuk meraup keuntungan sepihak.Kini, kesadaran kolektif bangsa amat dibutuhkan untuk menjawab hegemoni preman yang menjual rasa takut sebagai mata uang sosial.

Rakyat sebagai pemegang kedaulatan negara tidak boleh kalah oleh anasir kekerasan yang hidup menjadi benalu. Oleh itu, tulisan ini mencoba mengkaji tentang politik jatah preman yang terjadi akhir-akhir ini di tanah air.

PREMANISMEALAHERCULES

Berbicara tentang aksi premanisme, seseorang yang lekat dengan ingatan kita adalah Hercules. Ia sosok preman yang pernah ditakuti pada masanya. Namanya sama dengan tokoh mitologi Yunani, seorang manusia setengah dewa yang dikenal dengan kekuatan dan keberanian luar biasa.

Nama selalu menandakan sesuatu. Demikian pula nama Hercules yang disematkan padanya. Ia benar-benar menjelma menjadi sosok yang kuat dan berani mirip Hercules dalam mitologi Yunani.

Namun, bila Hercules dalam legenda digambarkan sebagai seseorang yang tampan dengan tubuh yang berotot. Hercules yang satu ini adalah kebalikannya. Ia bertubuh kurus dan tidak terlalu tinggi. Wajahnya kelihatan garang dengan bola mata kanannya berwarna putih (bola mata buatan). Dan, tangan kanannya juga menggunakan tangan palsu.

Nama aslinya adalah Rosario de Marshall. Nama Hercules adalah sandi di radio komunikasi yang diberikan kepadanya ketika ia menjadi Tenaga Bantuan Operasi (TBO) saat masih remaja. Nama itu diberikan oleh Kopassus ketika sedang bertugas di Timor-Timur (sekarang Timor Leste) sekitar tahun 1970-an.

Hercules masuk ke Tanah Abang tahun 1987 dan mulai membangun daerah kekuasaannya dari kelompok kecil. Di sinilah ia mulai dikenal banyak orang. Sebuah kehidupan yang keras, hampir setiap hari berhadapan dengan perkelahian antar kelompok preman.

Dalam setiap perkelahian, Hercules selalu berada di barisan paling depan dan paling berani. Ia pernah terluka parah tetapi tetap hidup. Ia pun pernah tertembak dari jarak dekat tetapi tetap selamat. Ia berkali-kali lolos dari maut. Hal itu membuat Hercules semakin disegani.

Pada akhir tahun 1980-an hingga tahun 1996, ia nobatkan sebagai penguasa keamanan di Pasar Tanah Abang. Kelompok kecilnya berubah menjadi kelompok yang besar dengan anggota sekitar 17.000 orang. Tidak ada preman yang berani masuk ke wilayah itu tanpa seijinnya. Di pusat tekstil terbesar di Asia Tenggara itu, mereka melakukan kegiatan menata pasar seperti menjaga keamanan, mengatur parkir dan kebersihan. Untuk jasa ini mereka memungut sejumlah uang dari para pedagang.

Hercules dan kelompoknya juga kerap terlibat dalam kasus hukum. Ia sudah keluar masuk penjara. Penjara baginya seperti rumah singgah. Sebab ia tidak takut pada petugas keamanan. Banyak orang meyakini ia memiliki “backingan” kuat, yang melindunginya dari kasus-kasus hukuman berat.

Kekuasaannya atas Tanah Abang runtuh pada akhir tahun 1990-an. Ia dicopot dari jabatannya setelah terjadi pertarungan brutal melawan geng Betawi dan Madura yang dipimpin oleh tokoh-tokoh seperti Bang Ucu dan Abraham Lunggana. Hal ini juga menandakan awal titik balik seorang Hercules, dari dunia gelap premanisme menjadi seorang pebisnis yang dermawan.

Persis seperti Hercules dalam mitologi Yunani yang menyesal telah membunuh istrinya Megara dan anak-anaknya lalu rela melakukan apa saja untuk menebusnya, begitu pula Hercules. Setelah digulingkan dari Tanah Abang, ia membangun kembali reputasinya melalui bisnis yang legal.Ia juga menjadi sosok panutan bagi anak-anak Indonesia Timur karena menyediakan pekerjaan, jaringan, dan perlindungan untuk mereka.

Pada tahun 2010, Hercules memutuskan bertobat dan masuk agama Islam. Alasannya, karena ingin mendekatkan dirinya kepada Tuhan dari kesadaran pribadi dan ingin berbuat kebaikan.

Namun, pada 2011, Hercules muncul kembali membentuk ormas sekaligus menjadi Ketua Umum DPP GRIB Jaya. Dan, pada Pilpres 2024, GRIB Jaya secara terang-terangan memberikan dukungan kepada pasangan nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Hercules bahkan menyebut, dukungan ini merupakan harga mati dan tidak bisa diganggu gugat.

Hari-hari ini praktik premanisme semakin menjadi sorotan masyarakat. Tidak lagi terbatas pada aksi jalanan, tetapi kini menunjukkan pola yang lebih terorganisir, dengan pengaruh dan jejaring yang kian menyusup ke berbagai aspek kehidupan masyarakat. Aksi mereka kerap disertai ancaman, pemerasan, hingga perusakan.

Di banyak kasus, aksi-aksi ini dilakukan oleh kelompok yang mengatasnamakan GRIB Jaya, yang seringkali menggunakan simbol dan atribut resmi untuk menciptakan kesan legitimasi.

Ironisnya, praktik ini seringkali dibiarkan, bahkan dalam beberapa kasus, tampak mendapat perlindungan dari kekuatan tertentu. Dengan menguasai wilayah dan mengendalikan berbagai peluang ekonomi, kelompok ini seolah menjadi perpanjangan tangan dari otoritas negara di tingkat lokal.

Kontroversi pun mengemuka ketika sebuah video beredar di media sosial yang memperlihatkan keakraban anggota Kopassus dengan Hercules. Kemunculan video tersebut membuat publik bertanya-tanya, bagaimana mungkin aparat elite seperti Kopassus bisa bersikap hangat terhadap sosok dengan rekam jejak buruk.Walaupun, klarifikasi permintaan maaf telah dilakukan oleh Komandan Jenderal Kopassus Mayor Jenderal TNI Djon Afriandi (Kompas, 26/04/2025).

Dugaan kian relevan dengan munculnya sejumlah peristiwa belakangan ini, dimana Hercules, secara terbuka menantang, bahkan mengancam pejabat negara, termasuk kepala daerah dan purnawirawan TNI.

Peristiwa tersebut bukan hanya sebagai masalah etika institusi, melainkan menunjukkan gambaran nyata dari relasi kuasa yang kompleks antara kekuatan formal negara dan kekuatan informal seperti premanisme.

Bagi sebagian masyarakat, semakin menguatkan dugaan bahwa premanisme tak berdiri sendiri. Ada jejaring kekuasaan yang lebih luas yang mendukung dan memberi ruang bagi eksistensinya, menciptakan hubungan simbiotik antara kekuasaan politik dan kelompok-kelompok informal tersebut. Belakangan,kasus meredah setelah Presiden Prabowo meminta organisasi kemasyarakatan (ormas) tidak mengganggu apalagi melakukan pemalakan yang dapat mengganggu dunia usaha (Kompas, 06/05/2025).

PREMANISME DAN POLITIK

Pasca Orde Baru, banyak ormas beralih fungsi menjadi “penyedia jasa keamanan”—sebuah eufemisme untuk praktik pemerasan terorganisir. Di kawasan industri, ormas-ormas ini menjalankan operasinya dengan taktik yang hampir seragam, yakni mengirim surat permintaan audiensi, menggelar demonstrasi, hingga menuntut jatah pengelolaan limbah atau kuota tenaga kerja.

Ini adalah cara bertindak, sebuah bahasa kekuasaan yang mengakar dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia,” ungkap Wilson. Selama bertahun-tahun penelitiannya, Wilson menemukan bahwa premanisme telah bertransformasi dari sekadar kejahatan jalanan menjadi sistem yang lebih kompleks.

“Ini bukan lagi premanisme jalanan sederhana, tapi sudah menjadi bisnis yang sangat menguntungkan,” tutur Wilson. Lebih mengkhawatirkan lagi, fenomena ini telah menciptakan apa yang Wilson sebut sebagai “pernikahan yang mudah meledak” antara politik parlemen dan mobilisasi jalanan.

Para politisi memanfaatkan kekuatan massa ormas, sementara ormas mendapat legitimasi dan perlindungan politik. “Bayangkan sebuah sistem dimana kekerasan dan intimidasi menjadi mata uang yang sah dalam transaksi kekuasaan,” jelas Wilson.

Ia menyebut fenomena saat ini,adanya batas antara legalitas dan ilegalitas menjadi sangat kabur. Penelitian Wilson juga mengungkap ironi yang menyedihkan, yaitu kelompok-kelompok yang mengklaim memberikan perlindungan justru menjadi sumber ketidakamanan itu sendiri.

Bisnis-bisnis kecil terpaksa membayar “uang keamanan” untuk menghindari gangguan, menciptakan lingkaran setan yang sulit diputus. Di balik semua ini, Wilson menemukan akar masalah yang lebih dalam, yaitu kekecewaan pemuda urban yang terpinggirkan.

Ormas jalanan dan milisi menjadi wadah bagi mereka yang merasa sistem formal telah mengecewakan, menciptakan tentara jalanan yang siap dimobilisasi untuk kepentingan politik apa pun. Setelah bertahun-tahun penelitian, Wilson menyimpulkan bahwa premanisme di Indonesia bukan sekadar masalah penegakan hukum, melainkan cermin dari ketimpangan sosial yang lebih luas.

“Selama ada kesenjangan kekuasaan dan ekonomi yang begitu besar, premanisme akan terus ada,” tutupnya. Kisah ini mungkin tidak akan berakhir dalam waktu dekat. Namun penelitian Wilson membuka mata kita tentang kompleksitas masalah yang selama ini kita anggap sederhana.

Bahkan, dataBPS tahun 2023 mencatat terdapat lebih dari 3.500 kasus kekerasan jalanan, pemalakan, dan pungutan liar diberbagai daerah, yang berkaitan dengan aktivitas premanisme. Angka ini naik 12% dibandingkan tahun 2022. Begitupun, survei LSI tahun 2024 menunjukkan bahwa 68% responden mengaku pernah menyaksikan tindakan premanisme di ruang publik, namun hanya 17% diantaranya yang melapor kepada pihak berwenang.

Di balik sosok-sosok garang berseragam ormas, tersembunyi cerita tentang kekuasaan, politik, dan perjuangan untuk bertahan hidup di tengah ketimpangan sosial yang semakin membesar. Jika ormas dalam teori politik merupakan salah satu kekuatan politik, maka premanisme yang dibungkus dalam sebuah organisasi masyarakat juga menjadi kekuatan “politik baru” untuk digunakan partai politik, penguasa, pemerintah dan pengusaha untuk kepentingan mereka.

Sayangnya, keberadaan preman tidak selalu dilihat sebagai ancaman murni. Dalam sejumlah kasus, kelompok-kelompok ini justru “dipelihara” oleh pihak tertentu untuk kepentingan politik, pengamanan usaha ilegal, atau sebagai alat mobilisasi massa. Tidak mengherankan jika penanganan terhadap premanisme seringkali bersifat sporadis dan tidak konsisten.

Lemahnya penegakan hukum dan budaya permisif masyarakat memperparah keadaan. Tindakan pemalakan di terminal, pungli di pasar, hingga ancaman terhadap pedagang kecil seringkali diabaikan. Banyak warga memilih diam atau mengalah karena takut, tidak percaya pada perlindungan hukum, atau merasa bahwa hal tersebut sudah menjadibagian dari kehidupan sehari-hari.

Ketidakpedulian ini, meskipun dimengerti sebagai bentuk survival masyarakat kecil, pada akhirnya melanggengkan budaya kekerasan dan intimidasi di ruang-ruang publik kita. Menurut Durkheim (1893/1997), ketika norma-norma sosial tidak lagi berfungsi dengan baik, maka dapat menciptakan lingkungan yang memungkinkan perilaku menyimpang, termasuk aksi premanisme dan kejahatan.

Premanisme adalah bentuk nyata kegagalan kita membangun masyarakat yang beradab. Budaya kekerasan dan intimidasi ini mencederai hak warga negara atas rasa aman. Lebih dari sekadar tindakan kriminal, premanisme adalah cermin dari struktur sosial yang rapuh—hukum dipandang tidak berdaya dan kekuatan fisik lebih dihormati ketimbang keadilan.

Untuk memutus rantai ini membutuhkan keberanian kolektif. Negara harus hadir dengan otoritas penuh, masyarakat harus berani menolak ketidakadilan, dan pendidikan harus menumbuhkan nilai-nilai antikekerasan sejak dini.

Jika tidak, kita hanya akan menjadi bangsa yang menonton tanpa daya saat kejahatan tumbuh di tengah-tengah kita. (*)

Penulis adalah Dosen Ilmu Politik, FISIP,

Universitas Muhammadiyah Jakarta

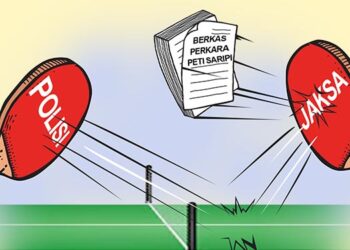

Discussion about this post